Mont-Saint-Michel - Visiter la "Merveille"

- 22 oct. 2025

- 18 min de lecture

Second monument le plus visité de France, le Mont-Saint-Michel fascine tous ceux qui l'aperçoivent. Entièrement entouré d'eau à marée haute, le Mont semble inaccessible, mais à marée basse, le flot de touristes s'élance à l'assaut de cette citadelle médiévale âgée de 1300 ans.

Je vous propose de découvrir le Mont-Saint-Michel en visitant son village, son abbaye et en nous promenant dans la baie avant l'arrivée du mascaret. C'est parti !

Retrouvez les plus beaux spots photo de la Baie du Mont-Saint-Michel dans mon article dédié :

Sommaire

Infos pratiques pour organiser son séjour dans la Baie du Mont Saint-Michel

Découvrir d'autres curiosités dans la Manche et en Normandie

Comme il est toujours plus facile de se repérer à l'aide d'une carte, voici un aperçu des points d'intérêt sur la baie du Mont Saint Michel.

Se promener dans la citadelle du Mont Saint-Michel

Il y a toujours un moment suspendu avant d’apercevoir le Mont-Saint-Michel. Ce moment où la route s’efface, où la terre se dilue dans l’eau et où l’horizon, soudain, s’élève. Une silhouette grise et dorée se découpe alors sur le ciel : un îlot posé comme un mirage, entre mer et ciel, que le vent semble vouloir pousser vers le large. On comprend d’un coup pourquoi tant de pèlerins ont, depuis plus d’un millénaire, marché vers ce promontoire improbable. Le Mont ne se dévoile pas, il se mérite.

La passerelle, trait d’union entre les mondes

La visite commence bien avant d’atteindre les remparts. Le Mont-Saint-Michel s’aborde désormais par une passerelle élégante, de bois et d’acier, longue de 760 mètres. Inaugurée en 2014, elle a remplacé la digue-route construite dans les années 1870, qui avait fini par ensabler la baie et menacer le caractère maritime du site. Grâce à elle, les marées ont retrouvé leur liberté, rendant au Mont son insularité originelle.

Dès les premiers pas, le décor est saisissant : à droite, la vaste étendue de la baie, mouvante et argentée ; à gauche, les prés salés où paissent les moutons, les fameux « agneaux de pré-salé » à la chair fine et iodée. Le vent est souvent fort ici, chargé de sel et d’embruns, et la lumière, changeante, fait passer le paysage d’un gris perle à un or pâle en quelques secondes. On avance lentement, comme en procession, le regard happé par la masse du Mont qui grossit à mesure qu’on approche. Ce n’est plus un mirage, mais une forteresse de granit, surmontée d’une flèche dorée où l’archange saint Michel terrasse éternellement le dragon.

Les visiteurs se croisent dans un silence relatif, chacun absorbé par la beauté du lieu. Certains photographient chaque pas, d’autres marchent sans rien dire, les mains dans les poches. On pourrait presque croire à une forme moderne de pèlerinage : non plus religieux, mais esthétique. Une quête d’absolu, face à un monument qui transcende les siècles.

Le franchissement du pont-levis : entrée dans un autre temps

Au bout de la passerelle, on atteint le pied du Mont. La transition est saisissante. On passe d’un espace ouvert et lumineux à une porte fortifiée, comme si le monde moderne restait derrière soi. Devant la porte de l’Avancée, flanquée de ses tours et de son pont-levis, l’ambiance change. Les pavés sont irréguliers, les murs suintent d’humidité, et le bruit du vent laisse place au murmure des voix, aux pas sur la pierre.

C’est ici que commence véritablement la montée. Derrière la herse, la rue principale s’élance en pente raide : la Grande Rue. Elle serpente jusqu’à l’abbaye, bordée d’anciennes maisons à colombages, de boutiques et d’auberges qui semblent tout droit sorties d’un autre âge. Certaines datent du XVe siècle, d’autres sont des reconstructions fidèles, mais toutes participent à cette illusion médiévale si parfaite qu’on s’attendrait presque à voir surgir un moine copiste ou un chevalier essoufflé.

La Grande Rue, théâtre vivant du Mont

La Grande Rue est l’artère du Mont-Saint-Michel. Autrefois, c’était le passage obligé des pèlerins qui, après des jours de marche, gravissaient la pente en priant ou en chantant. Aujourd’hui, ce sont les voyageurs du monde entier qui la parcourent, appareils photo au poing, émerveillés. L’air y est chargé d’odeurs mêlées : le beurre fondu des crêpes, le sel des marées, parfois la laine mouillée des visiteurs surpris par une averse.

Parmi les enseignes, certaines sont devenues mythiques. Impossible d’évoquer la Grande Rue sans parler de La Mère Poulard, dont l’auberge, fondée en 1888, accueille encore les curieux venus goûter la célèbre omelette mousseuse, battue à la main dans de grands poêlons de cuivre. La légende raconte qu’Annette Poulard préparait ces omelettes pour les pèlerins arrivés tard, quand la marée les empêchait de repartir. Son hospitalité est devenue un emblème du Mont, autant que les remparts ou la statue de saint Michel.

D’autres boutiques vendent des caramels, des biscuits au beurre, des livres sur l’histoire du lieu. Il y a parfois un peu trop de foule, surtout en été, et les pavés résonnent sous les pas pressés. Pourtant, si l’on s’éloigne un peu, si l’on prend le temps de lever les yeux, on aperçoit la beauté discrète du bâti : les toits d’ardoise, les pignons étroits, les enseignes forgées. Chaque recoin, chaque escalier semble mener à un autre temps.

Les remparts : le spectacle de la baie

Pour retrouver un peu de calme, il suffit de grimper sur les remparts qui encerclent le village. L’accès se fait par la poterne du Boulevard, et tout de suite, le souffle s’élargit. Là-haut, le vent revient, puissant et salé, et la vue s’ouvre sur la baie à perte de vue.

À marée basse, c’est un désert mouvant de sable blond, strié de reflets d’eau. Des groupes s’y aventurent, encadrés par des guides, car la baie est traîtresse : le sol peut se dérober sous les pas, et la mer remonte « à la vitesse d’un cheval au galop », selon le vieil adage normand. À marée haute, le spectacle inverse se joue : le Mont redevient île, encerclé par une mer calme et miroitante. Les remparts deviennent alors un balcon sur l’infini.

On peut longer ces fortifications jusqu’à la tour Gabriel, ou s’arrêter un moment au bastion de la Reine, d’où la vue sur la passerelle est superbe. Le contraste entre la modernité du pont et la pierre médiévale du Mont est saisissant, mais harmonieux : l’un souligne l’autre, comme si les siècles s’étaient enfin réconciliés.

Les ruelles escarpées : vers la lumière de l’abbaye

En redescendant vers la Grande Rue, on découvre d’autres passages, plus étroits, plus secrets. Les escaliers s’enchevêtrent, se faufilent entre les murs. Par endroits, la pierre est si luisante qu’on devine les siècles de pas qui l’ont polie. Ces venelles montent en spirale, s’enroulant autour du rocher, et l’on s’y perd volontiers. Chaque tournant offre une perspective nouvelle : un porche voûté, un jardin suspendu, une échoppe minuscule qui vend des cartes anciennes.

Le village, en réalité, n’est pas grand. Mais il est vertical, empilé sur lui-même comme un rêve minéral. Et plus on monte, plus le silence revient. Les voix s’éteignent, les enseignes se raréfient, et le souffle du vent reprend ses droits.

C’est ici qu’on perçoit le mieux la vocation spirituelle du lieu. Car le Mont n’a jamais été seulement un village : il est une ascension, au sens propre comme au figuré. Chaque marche rapproche un peu plus du sanctuaire, de la lumière qui semble descendre du ciel sur la flèche de l’abbaye. On croise parfois des pèlerins modernes, bâton à la main, coquille au cou. Leur démarche lente et concentrée rappelle que le Mont fut longtemps l’un des grands lieux de pèlerinage de la chrétienté, au même titre que Rome ou Saint-Jacques-de-Compostelle.

Les anecdotes du rocher : mille ans d’histoires

Derrière les façades pittoresques, l’histoire du Mont-Saint-Michel est une épopée. Tout commence en 708, quand l’évêque d’Avranches, Aubert, aurait reçu la visite de l’archange Michel en songe. Trois fois, dit la légende, l’ange lui ordonna de construire un sanctuaire sur le mont Tombe, ce rocher battu par les flots. La troisième fois, exaspéré, Michel aurait appuyé son doigt sur le crâne de l’évêque - laissant une marque visible, conservée depuis dans la cathédrale d’Avranches.

Le sanctuaire fut bâti, d’abord modeste, puis agrandi au fil des siècles. Des moines bénédictins s’y installèrent, transformant le lieu en centre de prière et de savoir. Durant la guerre de Cent Ans, le Mont devint une forteresse imprenable. Les Anglais assiégèrent l’îlot pendant près de trente ans sans jamais le prendre. On raconte que les habitants, réfugiés derrière les remparts, tenaient bon grâce aux marées et à leur foi. Ce siège héroïque fit du Mont un symbole de résistance nationale bien avant Jeanne d’Arc.

Au fil du temps, la spiritualité céda la place au commerce : auberges, boutiques et pèlerins-touristes s’y succédèrent. Mais malgré les siècles, le Mont conserve cette aura d’intemporalité. Chaque pierre semble chargée de mémoire, chaque ruelle murmure un fragment d’histoire.

L’ascension finale

Les derniers mètres avant l’abbaye sont les plus rudes. Le chemin devient raide, presque abrupt. On longe les derniers jardins, quelques maisons isolées où des chats paressent sur les marches. Puis on atteint le parvis, où la vue sur la baie se déploie de nouveau, grandiose.

Ici, le silence s’impose. L’agitation de la Grande Rue paraît déjà lointaine. Les murs de l’abbaye se dressent, austères et majestueux, percés de hautes fenêtres gothiques. C’est le cœur du Mont, son âme spirituelle. On comprend pourquoi on l’appelle la « Merveille ».

Avant de franchir la porte, il faut s’arrêter un instant, reprendre son souffle, et regarder en arrière. Là, tout en bas, la passerelle paraît minuscule, serpentant vers la terre. La marée monte peut-être déjà, prête à isoler à nouveau le rocher. Le temps, ici, ne se mesure plus en heures mais en flux et reflux.

Visiter l'Abbaye du Mont Saint-Michel

Il y a un instant particulier, au sommet du Mont-Saint-Michel, quand on se trouve face à la porte de l’abbaye. Le vent y souffle plus fort qu’ailleurs, chargé d’iode et d’histoire, et le regard, en contrebas, embrasse toute la baie. Après la montée sinueuse des ruelles, après le grondement de la foule et l’effort de l’ascension, c’est comme une délivrance. Ici, tout devient vertical. On ne monte plus seulement une pente, mais un symbole : celui d’un millénaire de foi, de pierre et de prouesse humaine.

Le seuil du sanctuaire

Passée la billetterie, on franchit une lourde porte, et aussitôt, la lumière se fait plus douce. Le bruit du vent s’éteint, remplacé par un silence feutré, presque monacal. Les murs sont épais, les couloirs étroits, comme s’ils avaient été creusés à même la montagne. L’air y est frais, chargé de cette odeur de pierre et d’humidité propre aux édifices anciens.

Ce premier contact a quelque chose de solennel. On entre dans un lieu qui n’a jamais cessé d’être habité - par les hommes, par la foi, par la mémoire. L’abbaye du Mont-Saint-Michel, c’est mille ans d’architecture superposée : du sanctuaire roman du XIᵉ siècle aux ajouts gothiques du XIIIᵉ, en passant par les fortifications médiévales et les transformations de la période carcérale. Chaque couloir, chaque escalier semble raconter une époque différente, et pourtant tout s’accorde, comme si le rocher lui-même avait guidé la main des bâtisseurs.

Une prouesse sur un rocher

Il faut d’abord imaginer la difficulté du chantier. Construire ici relevait du prodige : un piton de granit haut de 80 mètres, battu par les vents et les marées, où chaque pierre devait être hissée à la force des bras. Les moines et ouvriers du Moyen Âge ont inventé des systèmes ingénieux : treuils à manivelle, rampes en bois, roues de levage actionnées par des hommes marchant à l’intérieur comme dans une cage de hamster géante. L’une d’elles, immense, est encore visible aujourd’hui dans la salle des gardes. Elle servait, à partir du XVᵉ siècle, à remonter vivres et matériaux depuis le pied du Mont. Son architecture simple et efficace résume à elle seule l’alliance de la foi et de la technique qui fit du Mont un chef-d’œuvre.

L’église abbatiale : prière suspendue

La montée se poursuit jusqu’à l’église abbatiale, bâtie à plus de 80 mètres au-dessus de la mer. On y accède par un escalier monumental, et soudain, la lumière jaillit. Après la pénombre des salles basses, la nef romane s’élève dans une clarté presque surnaturelle. Les voûtes en berceau, massives, s’appuient sur des piliers trapus. Le chœur, reconstruit au XVᵉ siècle après un effondrement, est d’un gothique flamboyant, élancé comme une prière. La pierre semble y respirer la lumière.

On imagine les chants des moines, résonnant sous ces voûtes. Les bénédictins vivaient ici selon la règle de saint Benoît : ora et labora - prier et travailler. Huit fois par jour, leurs voix s’élevaient vers le ciel, accompagnées du rythme de la marée. Aujourd’hui encore, lors des offices des Fraternités monastiques de Jérusalem, cette harmonie renaît : quelques voix montent dans le silence, et le visiteur se retrouve, l’espace d’un instant, hors du temps.

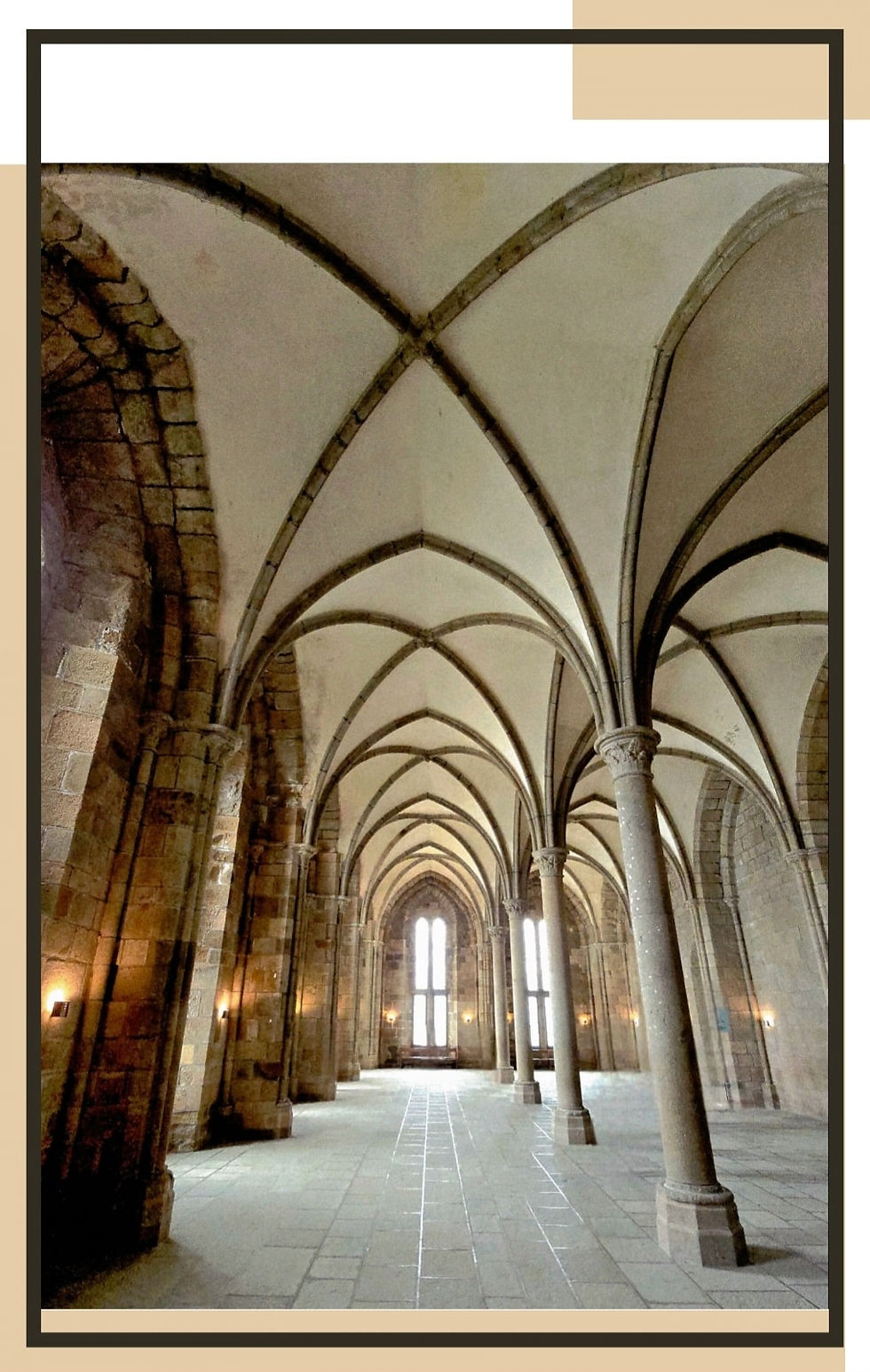

La Merveille : un miracle d’équilibre

C’est sur le versant nord du rocher que s’élève la partie la plus célèbre de l’ensemble monastique : la Merveille. Son nom n’est pas exagéré. Construite au XIIIᵉ siècle, à la demande de l’abbé Raoul de Villedieu, cette extension gothique abrite trois niveaux superposés, chacun dédié à une fonction précise - spirituelle, communautaire et matérielle. Le tout repose sur la falaise, défiant la gravité.

On entre d’abord dans le réfectoire des moines qui s’étire dans une symétrie parfaite : de hautes fenêtres ogivales laissent entrer la lumière rasante du nord, jouant sur les dalles. Aucune décoration superflue, aucun faste - la beauté vient de la proportion, de la pureté des lignes. Dans cette salle, les moines prenaient leur repas en silence, pendant que l'un d'eux, depuis la chaire du mur sud, faisait la lecture.

Et puis, tout en haut, se trouve le cloître. Sans doute l’un des plus beaux d’Europe. Suspendu entre ciel et mer, il semble flotter. Des colonnettes doubles, fines comme des roseaux, forment une dentelle de pierre. Au centre, un petit parterre de gazon rappelle que la contemplation naît souvent de la modestie.

Les moines y méditaient, tournés vers la lumière. Et cette lumière, ici, ne vient pas d’un vitrail, mais du large : elle entre par les ouvertures, reflétée par la mer, et donne à l’ensemble une atmosphère presque irréelle. Le cloître du Mont-Saint-Michel n’est pas fermé sur lui-même comme tant d’autres : il s’ouvre au monde, à l’infini, à la beauté brute de la baie. C’est peut-être là tout son génie.

Entre forteresse et prison : les métamorphoses du Mont

Mais la spiritualité du lieu a souvent dû cohabiter avec des fonctions plus sombres. Car le Mont, de par sa position stratégique, fut aussi une forteresse redoutable. Dès la guerre de Cent Ans, il servit de bastion français contre les Anglais. Ses remparts résistèrent à tous les assauts, faisant du Mont un symbole d’endurance nationale.

Plus tard, à la Révolution, les moines furent chassés et l’abbaye transformée en prison. Le lieu sacré devint un bagne. On y enferma d’abord des prêtres réfractaires, puis des prisonniers de droit commun. Victor Hugo, indigné par cet usage, surnomma le Mont « la Bastille des mers » et milita pour sa fermeture. Elle n’eut lieu qu’en 1863.

De cette période, il reste les cellules nues, les couloirs sombres, et ce contraste saisissant entre la grandeur spirituelle des hauteurs et la dureté des sous-sols. Certains visiteurs ressentent cette dualité : la lumière du cloître semble encore lutter contre l’ombre des prisons. C’est peut-être ce qui rend l’abbaye si émouvante - elle contient en elle toutes les contradictions humaines : la foi et la peur, la beauté et la souffrance, l’élévation et l’enfermement.

Les salles gothiques : un labyrinthe de pierre

En redescendant par les salles du XIIIᵉ siècle, on découvre d’autres merveilles :

La salle des Hôtes

On accède ensuite par un escalier à la salle des Hôtes, qui se trouve exactement sous le réfectoire. Cette salle gothique magnifique était destinée à la réception des rois et des nobles.

La crypte des Gros Piliers

La visite se poursuit par cette crypte gothique, élevée au milieu du XVe siècle pour soutenir le nouveau chœur de l'église abbatiale.

Le scriptorium

On retrouve la Merveille en entrant dans le scriptorium. Construite pour porter le cloître, cette grande salle gothique était destinée au travail de copie et à l'étude des manuscrits par le moines. Deux cents manuscrits médiévaux de l'abbaye sont aujourd'hui conservés à Avranches.

L’aumônerie

On descend ensuite à l'aumônerie, établie au premier niveau sous la salle des Hôtes. C'est dans ce lieu que les moines accueillaient les pauvres et les pèlerins de toutes conditions.

La renaissance du lieu

Au XIXᵉ siècle, après la fermeture de la prison, le Mont faillit tomber en ruine. L’abbaye, vidée de ses occupants, menaçait de s’effondrer. C’est alors que l’État français, conscient de sa valeur patrimoniale, lança les premiers travaux de restauration. L’architecte Édouard Corroyer, élève de Viollet-le-Duc, s’y consacra avec passion. Il fit consolider les voûtes, restaurer les sculptures, redonner à la Merveille sa splendeur gothique. Grâce à lui, l’abbaye entra dans une nouvelle ère : celle du patrimoine national.

En 1874, elle fut classée monument historique, et en 1979, le Mont-Saint-Michel tout entier fut inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis, des générations d’artisans, de tailleurs de pierre et de conservateurs veillent sur ce chef-d’œuvre suspendu entre ciel et mer. Les échafaudages viennent et repartent, les toits se refont, mais l’âme du lieu reste intacte.

Randonner dans la Baie du Mont Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel s’admire souvent de loin, depuis la passerelle ou les remparts. Mais pour en saisir la véritable dimension, il faut un jour oser s’en éloigner. Marcher vers le large, les pieds nus dans la vase, le pantalon roulé jusqu’aux genoux, et découvrir la baie autrement : immense, mouvante, vivante. C’est ce que propose Bertrand, guide passionné des Chemins de la Baie, lors de randonnées naturalistes à marée basse. Ici, la mer se retire loin, très loin, laissant derrière elle un paysage lunaire, à la fois fascinant et déroutant. Et c’est là, sur cette étendue changeante, que commence une aventure aussi physique que poétique.

Le départ : quitter la terre ferme

Le rendez-vous est fixé en fin d'après-midi, quand la lumière se fait plus douce. Bertrand nous attend, sac sur le dos, sourire tranquille et regard perçant. « Vous allez voir, dit-il, marcher dans la baie, c’est un peu comme marcher sur une planète. » Le ton est donné.

Nous quittons le Mont et commençons à nous enfoncer dans ce qui ressemble à une plage sans fin. Le sol, d’abord dur et sec, devient rapidement souple. Puis, sous les pas, il cède : c’est la vase. Une matière étrange, entre sable et boue, tiède, qui s’enroule autour des chevilles et aspire doucement les pieds.

L’expérience est sensorielle avant tout. Le contact direct avec la terre, l’eau, le vent. Les premiers mètres sont hésitants, mais très vite, on se laisse porter. Les sensations changent à chaque pas : parfois la surface est ferme, parfois molle, parfois presque liquide. Bertrand rit en voyant nos grimaces : « C’est normal, le sol ici vit. Rien n’est jamais pareil d’un jour à l’autre. »

Une mer qui respire

La baie du Mont-Saint-Michel est l’une des plus vastes du monde. À marée basse, la mer se retire jusqu’à quinze kilomètres au large, dévoilant un désert miroitant de sables mouvants, de chenaux et de mares éphémères. C’est aussi l’un des lieux où les marées sont les plus spectaculaires : plus de 14 mètres d’amplitude entre la basse et la haute mer, soit l’équivalent d’un immeuble de quatre étages ! Bertrand explique, en marchant : « Ici, la mer respire. Elle inspire et expire deux fois par jour. Et quand elle revient, c’est vite, très vite. »

Le groupe progresse lentement, en file indienne, chacun essayant de suivre les traces du précédent. De temps à autre, le guide s’arrête, se baisse, montre une coquille, une empreinte d’oiseau, une poche d’eau. Sous le ciel immense, tout paraît paisible. Pourtant, la baie cache des pièges.

Les sables mouvants : science d’un mythe

C’est justement ce que Bertrand veut nous faire découvrir : les sables mouvants. Il repère une zone légèrement plus sombre, où le sol semble humide. « Voilà, dit-il, ici, c’est un bon endroit. » Il s’avance, pose un pied, puis l’autre. Lentement, son pied s’enfonce, puis s’arrête, bloqué à mi-mollet. Il tire doucement, et la jambe ressort avec un bruit de succion. « Pas de panique ! Ce n’est pas comme dans les films, personne ne disparaît dans les sables mouvants. Mais c’est vrai que si on ne sait pas comment réagir, on peut se faire peur. »

Il explique le phénomène. Les sables mouvants se forment là où de fines particules d’argile et de sable se mêlent à de l’eau salée. Quand la pression exercée par le pied perturbe l’équilibre du mélange, l’eau remonte, les grains se séparent et la densité du sol diminue. Résultat : le pied s’enfonce, mais sans véritable danger - tant qu’on reste calme. Pour s’en sortir, il faut bouger lentement, surtout ne pas tirer brusquement. En augmentant la surface de contact (en s’allongeant sur le dos ou en posant le genou), on réduit la pression et on peut se dégager progressivement.

Pour mieux nous le faire ressentir, Bertrand nous invite à essayer. Chacun avance prudemment, rit, s’enfonce, teste. La sensation est déroutante : un mélange de perte d’équilibre et de fascination. Sous la surface, la terre semble vivante, respirante.

« Les moines du Mont connaissaient bien ces pièges, raconte Bertrand. Ils traversaient la baie à pied pour rejoindre Tombelaine, l’îlot voisin, en suivant des itinéraires précis, repérés à la boussole et aux repères de marée. Beaucoup s’y sont laissés surprendre. »

Le silence de la baie

Après l’expérience, le groupe reprend sa marche. Le Mont-Saint-Michel s’éloigne derrière nous, minuscule sur l’horizon. Le silence, ici, est total. Pas un bruit de moteur, pas une route, juste le souffle du vent et le cri des goélands. On marche, pieds nus, dans l’infini. L’eau miroitante reflète le ciel, et parfois, on ne sait plus très bien où commence la mer ni où finit la terre.

Bertrand s’arrête, lève le bras.— « Regardez les oiseaux », dit-il. Des centaines de mouettes, au loin, se sont posées en lignes parallèles. « Elles savent avant nous quand la marée va revenir. Observez bien : quand elles se mettent à bouger toutes en même temps, c’est que l’eau arrive. »

Le mascaret : la vague de la rencontre

Car la mer revient, et toujours plus vite qu’on ne croit. Bertrand nous presse un peu : « On va rentrer, la marée est en train de tourner. » À l’horizon, une ligne sombre apparaît, sinueuse, ondulante. Ce n’est pas une illusion : c’est le mascaret, cette vague unique qui naît de la rencontre entre la mer montante et les eaux fluviales de la Sée et de la Sélune.

Le phénomène est spectaculaire. La mer, en s’engouffrant dans l’estuaire, pousse l’eau douce devant elle, formant une vague qui remonte la rivière à contre-courant. Autrefois redouté des pêcheurs, le mascaret est aujourd’hui un spectacle naturel fascinant, et même un terrain de jeu pour les surfeurs et kayakistes téméraires qui viennent, planche ou pagaie en main, se laisser porter par cette vague éphémère.

« Ici, dit Bertrand, c’est un peu notre Amazonie. Le mascaret du Mont-Saint-Michel est l’un des rares d’Europe à être encore si visible. » Et effectivement, la ligne d’écume avance, rapide, accompagnée du vol des oiseaux qui la précèdent comme une armée d’éclaireurs.

Nous reprenons la marche. L’eau commence à recouvrir nos pieds, puis nos mollets. En quelques minutes, la baie change de visage. Ce qui était désert devient mer. Les reflets dorés du sable se transforment en miroirs mouvants.

Retour vers la terre

Nous regagnons la berge, les pantalons trempés, les rires éclatant dans le vent. Derrière nous, le Mont retrouve peu à peu son rôle d’île. La passerelle semble flotter. Le temps s’est contracté : trois heures ont filé comme une marée.

Sur le sable humide, Bertrand nous réunit une dernière fois. « Vous voyez, dit-il, ce qu’on vient de vivre, c’est le rythme du Mont. Il respire, il vit. On croit venir le voir, mais c’est lui qui nous observe. »

Il sourit, salue, puis s’éloigne, silhouette familière des guides de la baie, habitués à ce théâtre d’eau et de lumière.

Infos pratiques pour organiser son séjour en Baie du Mont Saint-Michel

Quand y aller ?

La visite du Mont Saint Michel peut se faire toute l'année. En bord de mer, la météo et la lumière changent tout le temps ce qui donne des ambiances différentes et apporte un charme certain au site. La lumière hivernale est particulièrement pure et donne des paysages incroyables. De plus, en hors saison, vous aurez la chance de profiter du Mont sans trop de touristes.

Lors des grandes marées, vous pourrez observer un phénomène assez exceptionnel : le mascaret. Cette vague vient à l'assaut de la baie. C'est fascinant. De plus, le Mont est totalement entouré d'eau, ce qui lui procure une beauté saisissante.

Comment se déplacer ?

Vous pouvez venir en voiture jusqu'au Mont-Saint-Michel. C'est certainement le plus facile. Mais si vous n'êtes pas véhiculés, vous avez aussi l'option train jusqu'à la gare de Pontorson. Puis un bus vous emmènera directement au parking du Mont.

Pour le stationnement, vous devrez vous rendre au grand parking situé juste avant la baie.

Vous pouvez retrouver les tarifs de stationnement juste ici.

Bon plan :

Le parking est gratuit en 18h30 et 3h (hors juillet/aout) ce qui vous permet de découvrir le Mont-Saint-Michel sans touriste. Par contre, l'abbaye ne sera plus accessible à ces horaires. Mais nous l'avons fait également en soirée et je vous garantis que c'est un super bon plan. On avait le Mont rien que vous nous.

A partir du parking, une navette gratuite vous emmènera jusqu'au pied de la cité. Plusieurs arrêts sont possibles. Pratique quand on veut faire des pauses photo. Mais personnellement, nous avons fait le trajet aller à pied (beaucoup trop d'attente) et le retour en navette. Parfait quand on en a plein les jambes en fin de journée.

Vous pouvez également effectuer la traversée en vélo. Ces derniers sont à déposer au pied de la cité. Attention toutefois aux marées. Bien qu'attachés, s'il s'agit de VAE ils pourraient subir de graves dommages avec l'eau salée. Prenez cela en compte.

Combien de temps prévoir ?

Tout dépend si vous intégrez la visite de l'abbaye et la randonnée à pied dans la Baie. Mais une journée est suffisante pour tout faire. Pour optimiser votre journée de visite, pensez bien à réserver à l'avance votre créneau pour la visite de l'abbaye.

Où dormir ?

Je vous ai dégoté une adresse d'exception pour ce séjour découverte autour de la Baie du Mont Saint-Michel. Il s'agit de la chambre d'hôte La Cotentine située à Saint-Pair-su-Mer.

Retrouvez en détails le descriptif de notre séjour à La Cotentine dans mon article :

Découvrir d'autres curiosités dans la Manche et en Normandie

D'autres articles pourraient vous intéresser pour une découverte plus complète de la Normandie ou du département de la Manche ...

Notre avis sur le Mont Saint-Michel

Quitter le Mont-Saint-Michel, c’est un peu comme refermer un livre d’images où chaque page aurait vibré d’histoire, de lumière et de vent. Après avoir déambulé dans les ruelles médiévales, gravi les marches de l’abbaye et foulé les sables mouvants de la baie, on comprend pourquoi ce lieu fascine depuis des siècles. Il ne s’agit pas seulement d’un site touristique, mais d’une expérience totale, presque spirituelle, où la nature et la foi, la pierre et la mer, semblent dialoguer en permanence.

Le village, avec ses maisons serrées et ses échoppes pittoresques, garde le charme de l’ancien temps. L’abbaye, majestueuse et silencieuse, rappelle la puissance du rêve humain face à l’immensité. Et la baie, traversée aux côtés d’un guide passionné, offre un autre visage du Mont — celui d’une île fragile et vivante, ancrée dans un paysage mouvant.

On repart du Mont-Saint-Michel le cœur un peu gonflé, les chaussures encore sablonneuses, avec le sentiment d’avoir approché quelque chose d’intemporel. Ici, la beauté ne se visite pas seulement : elle se traverse, se contemple, et surtout, se ressent.

Vos retours sur cet article

Nous espérons que cet article vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'épingler sur Pinterest et à nous laisser un commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Que c'est beau: la description est merveilleuse et pleine de sensibilité; à travers elle, tous les sens sont en action: l' ouïe, l'odorat, le toucher, même le goût, par l'air iodé qui s'imprime sur nos lèvres

Le Mont Saint Michel a toujours été un lieu cher à mon coeur. Déjà par sa beauté, le visiter en famille est quelque chose de très émouvant. Puis y retourner moultes fois avec des copains pour y faire des week-ends restent des moments magiques, pleins de souvenirs, de belles rencontres, de belles promenades, pêches... Le Mont restera profondément encré dans mon coeur.