Les Hortillonnages d’Amiens : Un archipel vert entre histoire, nature et art

- 1 août 2025

- 17 min de lecture

Dernière mise à jour : 4 oct. 2025

Il suffit de quelques pas depuis le centre historique d’Amiens pour s’échapper du tumulte urbain et entrer dans un monde insoupçonné, fait d’eau, de silence et de lumière. Les Hortillonnages, vastes jardins flottants au cœur de la ville, sont bien plus qu’une curiosité pittoresque. Ce labyrinthe de canaux et d’îles raconte une histoire millénaire, où l’homme a sculpté la nature, l’a cultivée, puis réinventée. Aujourd’hui, ils se découvrent à la rame ou au fil d’un festival, mêlant culture potagère et création contemporaine.

Prêts pour découvrir les hortillonnages d'Amiens ?

Comme il est toujours plus facile de se repérer à l'aide d'une carte, voici la localisation d'Amiens dans le département de la Somme.

Sommaire

Le Festival International de Jardins – Hortillonnages Amiens

Découvrir d'autres curiosités dans la Somme et les Hauts-de-France

Notre avis sur les Hortillonnages d'Amiens

L'histoire des Hortillonnages d'Amiens

Comme vous le savez, impossible de partir découvrir un coin sans en connaître ses origines. Alors je vous explique ici comment ont été façonnés les hortillonnages, mais également comment ils ont été exploités et leur évolution au fil des siècles.

Un paysage hérité du Moyen Âge

Le mot “hortillonnage” vient du latin hortus, le jardin. Ces terres marécageuses bordant la Somme ont été façonnées dès l’époque gallo-romaine, puis exploitées plus intensément à partir du Moyen Âge par les “hortillons”, les maraîchers d’Amiens. Grâce à un système ingénieux de canaux – les “rieux” – creusés à la main, ils ont asséché et compartimenté les marais, créant des îlots fertiles où pousseraient légumes, fruits et fleurs.

C’est une agriculture flottante qui s’est développée là, sur près de 300 hectares répartis entre Amiens, Rivery, Camon et Longueau. Une véritable Venise verte, modelée par des siècles de travail patient. Au fil des siècles, les hortillons se sont transmis leur savoir-faire, cultivant à la main, transportant leur production sur de longues barques à fond plat – les “barques à cornet” – jusqu’au marché d’Amiens. Ce mode de vie, en osmose avec l’eau, perdurera jusqu’au XXe siècle, avec plusieurs centaines d’hectares exploités et des dizaines de familles vivant de cette activité.

Une géographie unique, entre terre et eau

À la confluence de la Somme et de l’Avre, les Hortillonnages forment un patchwork d’environ 65 kilomètres de canaux, bordés de saules, peuplés de hérons, de cygnes et de libellules. À peine franchi le seuil de ce monde amphibie, on perd ses repères. Le bruit des moteurs disparaît, remplacé par le clapotis discret de la barque, le souffle du vent dans les roseaux, et les parfums humides de la terre.

Chaque parcelle est ceinturée d’eau. Certaines sont restées maraîchères, d’autres sont devenues des jardins d’agrément, parfois même des petits paradis privés avec cabanons, barques et vergers. On estime qu’il reste aujourd’hui une dizaine d’hortillons professionnels, farouchement attachés à leur métier, même si la majorité des parcelles appartient désormais à des particuliers ou des associations de sauvegarde.

La renaissance grâce à l’art et au vivant

Après la Seconde Guerre mondiale, les Hortillonnages subissent un lent déclin : l’urbanisation grignote les terres, l’agriculture se mécanise, les rieux s’envasent. Le nombre de maraîchers chute. Le site, en voie d’abandon, est menacé de disparition. Mais, dans les années 1970, un mouvement de préservation s’est peu à peu mis en place, porté par des amoureux du site et des défenseurs du patrimoine. En 1975, l’Association pour la Protection et la Sauvegarde des Hortillonnages d’Amiens voit le jour. Leur but : entretenir les rieux, soutenir les hortillons, sensibiliser le public. Le site commence à être reconnu comme patrimoine naturel et historique.

Désormais, une poignée d’hortillons professionnels perpétuent la tradition. Les autres parcelles sont en majorité devenues des jardins d’agrément, entretenus par des particuliers ou mis en valeur par des projets associatifs.

C’est au début du XXIe siècle qu’un nouveau souffle va faire vibrer les îles : l’art contemporain. En 2010 naît le Festival International de Jardins – Hortillonnages Amiens, un événement annuel unique en son genre, porté par la Maison de la Culture et l’association Art & Jardins Hauts-de-France. Chaque été, des artistes, paysagistes, architectes et plasticiens investissent les îlots inoccupés pour créer des œuvres in situ.

Le Festival International de Jardins – Hortillonnages Amiens

Depuis 2010, les Hortillonnages ont trouvé une nouvelle façon de faire parler d’eux : l’art contemporain y a jeté l’ancre. Porté par la Maison de la Culture d’Amiens et l’association Art & Jardins Hauts-de-France, le Festival International de Jardins – Hortillonnages Amiens invite chaque année des artistes, paysagistes et architectes à créer des œuvres in situ.

Ce festival réunit des dizaines de créateurs venus de toute l’Europe. Leur point commun : imaginer des œuvres nourries par les enjeux écologiques, l’histoire du lieu, ou tout simplement la beauté de la nature. On ne vient pas ici planter une sculpture dans un champ : on observe, on comprend, on compose avec l’eau, le vent, la lumière, les saisons.

Ce n’est pas un art de musée, mais un art vivant, souvent éphémère, fait de matériaux naturels, de gestes simples, d’interactions silencieuses avec le paysage. Ces installations, pensées en dialogue avec la nature, transforment les îles abandonnées en galeries végétales à ciel ouvert. Le public vogue d’œuvre en œuvre, entre les nénuphars et les herbes hautes, découvrant un jardin sonore ici, une sculpture végétale là-bas.

Le festival est aussi un tremplin pour de jeunes artistes et une plateforme de sensibilisation à l’environnement : certains projets mêlent production agricole et création artistique, d’autres réhabilitent d’anciennes parcelles abandonnées.

Une exploration en barque électrique : voyage sensoriel au fil de l’eau

L’une des meilleures façons de découvrir les Hortillonnages, c’est de prendre le large depuis Camon, en embarquant à bord d’une barque électrique silencieuse, au port à Fumier.

Pendant 2 heures, vous glissez lentement sur l’eau, à travers les rieux, en toute autonomie mais guidé par un plan, à la manière d’un navigateur-jardinier. Le moteur électrique n’émet qu’un doux ronronnement, permettant d’écouter le vent dans les peupliers, le murmure de l’eau, les cris des poules d’eau ou le vol des hérons.

Au fil de l’itinéraire, on fait escale sur plusieurs îles spécialement aménagées par le festival. Là, on découvre des installations artistiques et des jardins paysagers : une cabane perchée comme un nid, une structure flottante animée par la lumière, un radeau-jardin vibrant au rythme des courants. Chaque œuvre dialogue avec le paysage et invite à la contemplation ou à la réflexion.

L’expérience est sensorielle, méditative, lente. On oublie vite le temps. On se laisse porter. Et on comprend, en touchant presque l’eau, à quel point cet équilibre est fragile, précieux, vivant.

Voici quelques exemples d’œuvres que l'on peut découvrir en faisant des escales sur les ilots :

Art-i-choke de Niels Albers

La légende raconte que la Cathédrale Notre-Dame d'Amiens a été construite sur un champ d'artichauts, offert au Moyen-Age par un "hortillon" qui cultivait les terres fertiles des Hortillonnages. En retour, une statue de lui aurait été placée sur la façade de la cathédrale. Cependant, l'artichaut n'est arrivé en France que plusieurs siècles plus tard, vers la fin du XVe ou le début du XVIe siècle, tandis que la cathédrale fut édifiée entre 1220 et 1269, faisant de cette légende un exemple précoce de "fake news".

L'installation s'inspire de la forme de l'artichaut. Située sur l'une des plus petites îles de l'étang, elle invite les visiteurs à réfléchir sur les histoires que nous racontons, l'importance de vérifier les faits et la nature évolutive de la culture.

3 kilomètres à la ronde d'Alix Eoche-Duval et Cyril Servettaz

Trois kilomètres, c'est la distance maximale parcourue par une abeille pour récolter le pollen et le nectar des fleurs. Intitulée 3 kilomètres à la ronde, le jardin montre à quel point le bien-être d'une colonie de butineuses est dépendante de la biodiversité de proximité. A l'intérieur du périmètre du jardin, les paysagistes ont concentré des échantillons de la palette florale qu'une pollinisatrice, depuis sa ruche, peut rencontrer sur son chemin des Hortillonnages jusqu'aux alentours d'Amiens : ici une production maraîchère, là de grandes cultures de céréales, et enfin quelques arbres fruitiers disséminés au hasard des îles et des jardins des lotissements. L'aménagement, avec ses trois grandes rangées marquées à l'extrémité par une ruche en saule tressé, symbolise la relation d'interdépendance qu'entretiennent les abeilles, l'être humain et les plantations.

Sphère nourricière de Manon Bordet-Chavanes, Marie Brégeon et Johann Laskowski

L'univers que proposent les 3 paysagistes s'articule autour d'une réflexion sur l'alimentation. Sphère nourricière, ainsi s'appelle leur jardin, s'organise autour d'une demi-sphère végétale. A l'entrée du parcours, un sol craquelé et appauvri entraîne le promeneur dans un environnement dénudé, stérilisé par l'agriculture intensive : pour retrouver l'abondance, le visiteur doit progresser jusqu'au centre du jardin, sous un ciel de gouttes fertiles. Celles-ci symbolisées au moyen de calebasses, évoquent les vertus des techniques agroécologiques. Du bois raméal fragmenté à la culture en lasagnes, elles sont représentées au sein de petits cratères luxuriants, au fil d'un parcours pédagogique qui s'achève sous un dôme en saule tressé. A l'intérieur, lierre et ronces laissent le champ libre à une végétation rayonnante et fleurie : une ville-jardin, où poussent des végétaux comestibles, parfumés et colorés, dans une biosphère à l'équilibre restauré.

Un grand ensemble grimpant de Jan Kopp

Un grand ensemble grimpant est une architecture en treillis, faite de matériaux collectés auprès des Amiénois : des objets usagés, en forme de tige ou baguette, comme des tringles à rideaux, des cannes à pêche, des rames, des manches à outils, des bambous, des ustensiles de toute nature ... Liés les uns aux autres en fonction de leur taille et de leur poids, les différents éléments forment un édifice de tuteurs se soutenant mutuellement. Il est pensé à permettre la croissance de légumes grimpants comme les haricots, pois, courges, chaillottes ou concombres et il peut être traversé par les visiteurs. Grâce à un appel à contribution, les éléments de constructions ont été collectés dans les environs des Hortillonnages mais aussi dans des voisinages plus lointains : chez des particuliers ou dans des institutions publiques, dans des garages ou greniers, là où ces objets ont sommeillé parfois depuis des années.

Le rivage des cirses d'Etienne Lapleau et Louis Richard

Le rivage des cirses est un jardin d'allure sauvage, s'inspirant des zones humides et de leur flore. Ses concepteurs ont en effet choisi de mettre en scène une plante spontanée fréquente dans les Hortillonnages : le cirse maraîcher, astéracée comestible bien que sauvage, semblable à l'artichaut. Les deux paysagistes s'engagent ce faisant pour une autre vision du maraîchage et de l'enrichissement des Hortillonnages, ici perçu comme un potentiel pour de nouvelles cultures, qui tirerait parti de cette palette végétale poussant sur les anciennes parcelles légumières. Autour d'une cabane d'hortillon, leur aménagement se compose de deux espaces, inspirés d'un côté par la prairie humide aux herbes hautes. Autour du cabanon ont été privilégiées des espèces rudérales, qui poussent généralement aux abords des habitations. Enfin, une planche botanique guide le visiteur dans le repérage, et donc la protection, du cirse maraîcher et de son milieu naturel.

Miroir aux alouettes de Boris Chouvellon

Initialement pensé pour la ville de King's Lynn (Norfolk - Angleterre), cette pièce en Inox poly miroir trouve finalement sa place en plein cœur des Hortillonnages, en raison des difficultés d'installation sur le site prévu pour l'accueillir, vaseux et profond. Telle une étrange embarcation, ces plaques miroitantes matérialisant ici - en même temps qu'elles déconstruisent - un fragment d'espace aquatique d'environ vingt-cinq mètres carrés marqués par un jeu formel de bouées noires brillantes. Suspendues par un système de chaînes et de tubes, ces billes de flottaison, à la fois opaques et éblouissantes, créent un effet de perspective pour une singulière ode aux naufrages, qui détourne les matériaux de la plaisance de luxe. Tel un navire en cours de fabrication, l'ensemble évoque les dessous de la construction nautique et ses effets sur le paysage ; pour le visiteur qui s'en approche, celui-ci se transforme ainsi en décor distordu, méconnaissable et anamorphosé.

Infos pratiques :

Parcours en barque : départ toutes les 15 minutes depuis le Port à fumier de Camon, durée jusqu’à 2h30, tarifs de 25 € à 47 € selon le nombre de passagers.

Possibilité de pique-niquer sur les ilots.

Toilettes uniquement disponibles à l'accueil.

Une promenade à pied sur l’île aux Fagots : le pouls végétal du festival

Pour ceux qui préfèrent marcher, une autre aventure vous attend : la balade à pied sur l’île aux Fagots. Accessible depuis le quartier Saint-Leu, ce site permet une exploration terrestre du festival, plus resserrée mais tout aussi riche.

Sur cette île-jardin, on découvre un parcours artistique en pleine nature, à travers des créations plus intimistes. Ici, une sculpture en bois dialogue avec les racines d’un vieux saule. Là, un sentier s’ouvre sur un jardin en spirale, pensé comme une œuvre vivante. Plus loin, un pavillon sonore capte le vent pour produire des harmonies changeantes.

La marche permet de prendre le temps, de lire les cartels, de discuter avec les médiateurs, souvent présents. Elle offre aussi une belle vue sur les canaux alentours, bordés de cabanons fleuris, de barques amarrées, et de pontons improvisés.

Voici quelques autres exemples d’œuvres que l'on peut découvrir en parcourant l'île aux Fagots :

Jardin amphibien de Chloé Mariey et Luc Léotoing

Terres de culture, les Hortillonnages étaient autrefois constitués de parcelles maraîchères. Artificialisées ou laissées à l'abandon, les berges perdent peu à peu leur rôle écologique. Le projet Jardin amphibien est une tentative de reconnexion entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Il envisage de développer des berges nourricières où jardiner permet de se nourrir tout en recréant un écosystème complexe. A la manière d'une ripisylve, le jardin se déploie de façon linéaire et à la verticale, créant ainsi des interfaces dynamiques. A l'ombre du jardin vertical, l'eau est ici un peu plus fraîche qu'ailleurs, favorisant le retour de certaines espèces et la biodiversité. Côté terre, le jardin bleu se déroule en lanières et invite à rejoindre les pontons pour s'asseoir au bord de l'eau : un clin d'œil "l'isatis tinctoria" qui était ici autrefois cultivée pour produire les pigments bleus d'Amiens, utilisé par la royauté.

Utopies entomologiques II de Raphael Emine

Cette architecture fantastique est destinée à la nidification des insectes présents au cœur de l'écosystème des Hortillonnages d'Amiens. Réalisé en céramique traditionnelle et en impression 3D céramique, elle est conçue comme un environnement habité par les insectes mais aussi par des plantes en croissance, des végétaux en décomposition et des réserves d'eau. Utopies Entomologiques II porte des réflexions sur la biologie et le vivant, alimentée par des inspirations oniriques et spéculatives à la croisée des sciences naturelles, de la sculpture et du design. Ces sculptures sont inspirées du bio-mimétisme et des modèles mathématiques créés par le vivant. Les formes qui en résultent évoquent des mondes qu'on ne saurait situer entre l'habitat vernaculaire, l'architecture fantastique, le monde sous-marin, le feuillage de l'arbre et le rhizome racinaire. Elles ont pour ambition d'accueillir plusieurs espèces d'êtres vivants à différents stades de leurs cycles de vie, de l'œuf à l'adulte en passant par la larve.

Rien à ajouter de Thomas Wattebled

Sur l'île aux Fagots, l'artiste a fait inscrire une phrase circulaire à même la pelouse. Formant une installation monumentale d'une dizaine de mètres de diamètre et de deux centimètres de hauteur, les trente-trois lettres moulées dans du béton blanc se lisent à ras du gazon. "Sentiment de ne rien pouvoir ajouter" écrit l'artiste. Dix ans après sa première participation au Festival, le plasticien avoue ainsi, avec humour, son découragement face aux multiples interventions artistiques qui, d'année en année, viennent enrichir la lecture du site. Mais l'expression, sans début ni fin et disposée sur un cercle, prend également un double sens, "ne rien pouvoir ajouter au sentiment", selon l'endroit où le visiteur débute sa lecture. Incitation à s'arrêter en même temps qu'expérience du renouvellement infini, le texte échappe à l'observateur, contraint de circuler autour ... à moins qu'il ne décide lui-même d'interrompre cette rotation perpétuelle en s'asseyant sur une lettre.

Akpaku de Kokou Ferdinand Makouvia

L'akpaku, c'est un fruit originaire du Togo, plus connu sous le nom de calebasse. Utilisé comme un objet rituel matérialisant la forme du monde invisible sur Terre, il a surtout une fonction symbolique. Il permet de conserver des décisions sacrées entre les hommes et les divinités. L'œuvre Akpaku s'inspire de ce rituel. Pour la fabriquer, des petits objets ont été récupérés dans les Hortillonnages et des souvenirs collectés chez les habitants. Puis, ils ont été enfermés dans la calebasse géante qui forme le noyau de cette gigantesque laitue flottante en céramique, en hommage à l'époque maraîchère des Hortillonnages. Tels des murs protecteurs, les feuilles de la laitue constituent une architecture intelligente autour de la calebasse, un "espace sacré" de conversation entre les forces vives des Hortillonnages. Afin de réfléchir à la préservation de cet environnement et à son identité, vous êtes invités à participer au rituel de l'Akpaku. Prononcez tout bas quelques mots sur une poignée de terre que vous pourrez ensuite jeter dans l'eau, à côté de l'installation.

Le Pittoresque de Gilles Brusset

Avec pour vocation de transformer le paysage en image à l'aide de jeux kaléidoscopiques, cette sculpture-paysage s'ouvre comme une multitude de portails magiques sur l'archipel des jardins des Hortillonnages en créant un mirage dans le paysage.

Intrigué, on commence par voir une sorte de léger décalage dans le paysage, comme si une image glissait sur une autre. La lumière colonise la matière, 1000 reflets s'installent et creusent des écarts par lesquels le regard et l'imagination s'engouffrent. A l'intérieur, lorsque l'on pénètre sous et dans la sculpture, on a l'expérience d'un labyrinthes de glaces, une volière de lumière ou une cage à reflets dont la sortie n'est pas toujours évidente.

Par la perception visuelle, par l'illusion d'optique, on ne différencie plus ce qui est du reflet et ce qui est vu par l'impression directe de la lumière sur la rétine. Encadré par des miroirs, le paysage devient un reflet de lui-même, une image. L'œuvre échappe à son statut d'objet. Elle apparaît comme un mirage sur la berge.

Infos pratiques :

Parcours à pied : accès libre et gratuit aux Îles aux Fagots et Robinson, durée d’environ une heure

Espaces détente aménagés.

Pas de toilettes disponibles.

Le festival attire désormais plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque été, et a contribué à redonner aux Hortillonnages une visibilité nationale et internationale.

Les Hortillonnages aujourd'hui

Une agriculture qui persiste, entre tradition et innovation

Ce festival n’est pas une exposition figée : il vit, il pousse, il s’efface parfois. Ses œuvres évoluent avec les saisons, certaines disparaissent, d’autres s’enracinent. Toutes racontent quelque chose du rapport entre l’homme et le paysage.

Si le site attire artistes et curieux, il ne faut pas oublier qu’il reste aussi un lieu de production. Des maraîchers continuent de cultiver à la main des légumes de saison : carottes, salades, poireaux, céleris... en respectant des méthodes douces, souvent proches du bio, sans engin motorisé.

La vente directe, les marchés locaux et les circuits courts leur permettent de valoriser leur travail. Certains ouvrent même leur parcelle aux visiteurs, pour faire découvrir ce savoir-faire ancestral. Le site reste un lieu de transmission : des actions pédagogiques sont menées avec les écoles, des animations sensibilisent à la biodiversité.

Chaque année, un marché sur l’eau reconstitue l’ambiance des temps anciens : les maraîchers en costume traditionnel vendent leur production directement depuis leurs barques. Un moment populaire, joyeux et profondément ancré dans l’histoire amiénoise.

Un patrimoine vivant à préserver

Aujourd’hui, les Hortillonnages ne sont ni un musée figé ni un simple décor de carte postale. C’est un espace hybride, en perpétuelle mutation. L’enjeu est de taille : comment préserver ce patrimoine naturel et historique tout en l’ouvrant à la création, au tourisme, à l’agriculture durable ?

La gestion de l’eau, l’entretien des berges, la transmission des savoirs, tout cela nécessite des moyens, mais surtout une vision collective. Heureusement, les acteurs locaux – mairie, associations, artistes, maraîchers – semblent unis autour d’un même désir : faire des Hortillonnages un lieu vivant, généreux, inspirant.

Bonus : Quartier Saint-Leu et Cathédrale Notre-Dame

Il est des villes où l’on ne se contente pas de visiter : on flâne, on respire, on écoute. Amiens fait partie de ces lieux qui ne se révèlent pas d’un bloc mais se dévoilent au fil des pas, des reflets et des clochers. Et s’il est un quartier où cette magie opère à chaque coin de rue, c’est bien Saint-Leu. Niché entre les canaux, les ruelles pavées et les terrasses fleuries, il mène naturellement à l’élévation majestueuse de la cathédrale Notre-Dame, gardienne de pierre et d’histoire.

Saint-Leu : le quartier d’eau et d’artisans

Un ancien quartier populaire devenu l’âme d’Amiens

Autrefois habité par les tanneurs, les tisserands, les teinturiers et les meuniers, Saint-Leu s’est bâti au fil des siècles dans une relation intime avec l’eau. Son nom vient de l’église Saint-Leu, encore visible aujourd’hui, mais c’est surtout l’architecture typique du quartier qui marque : maisons étroites en pans de bois, toits en ardoise, façades colorées, et venelles bordées de canaux.

Les petites rivières qui serpentent entre les habitations – les rieux, cousins urbains des Hortillonnages – donnent à Saint-Leu des airs de Petite Venise picarde. Ici, on marche au ras de l’eau, sur des ponts de pierre ou des passerelles de bois, entre jardinières suspendues et terrasses en surplomb.

Un quartier qui vit au rythme de la culture

Aujourd’hui, Saint-Leu est devenu le cœur bohème d’Amiens. Les anciens ateliers ont laissé place à des galeries, des librairies indépendantes, des cafés aux noms poétiques et des restaurants où se mêlent cuisine locale et inspirations du monde.

C’est aussi là que bat le pouls étudiant de la ville : la faculté des arts y a ses murs, la Maison de la Culture n’est jamais loin, et les concerts impromptus animent souvent les soirs d’été.

En flânant, on découvre des fresques de street art, des marchés d’artisans, et l’ambiance d’un lieu où l’on vit encore au contact direct du patrimoine, sans qu’il ne devienne décor figé.

Notre-Dame d’Amiens : un chef-d’œuvre vivant du gothique

En remontant le canal, le choc de la verticalité

À mesure que l’on suit le canal vers l’est, une silhouette grandit, dépasse les toits, défie les nuages. La cathédrale Notre-Dame d’Amiens ne se laisse pas approcher timidement. Elle s’impose.

D’un seul regard, on comprend : elle est immense. Avec ses 145 mètres de long et 42 mètres de haut sous voûte, c’est la plus grande cathédrale gothique de France. Un vaisseau de pierre lancé vers le ciel, bâti en un temps record au XIIIe siècle, comme si la foi et l’ambition des bâtisseurs n’avaient attendu aucun délai.

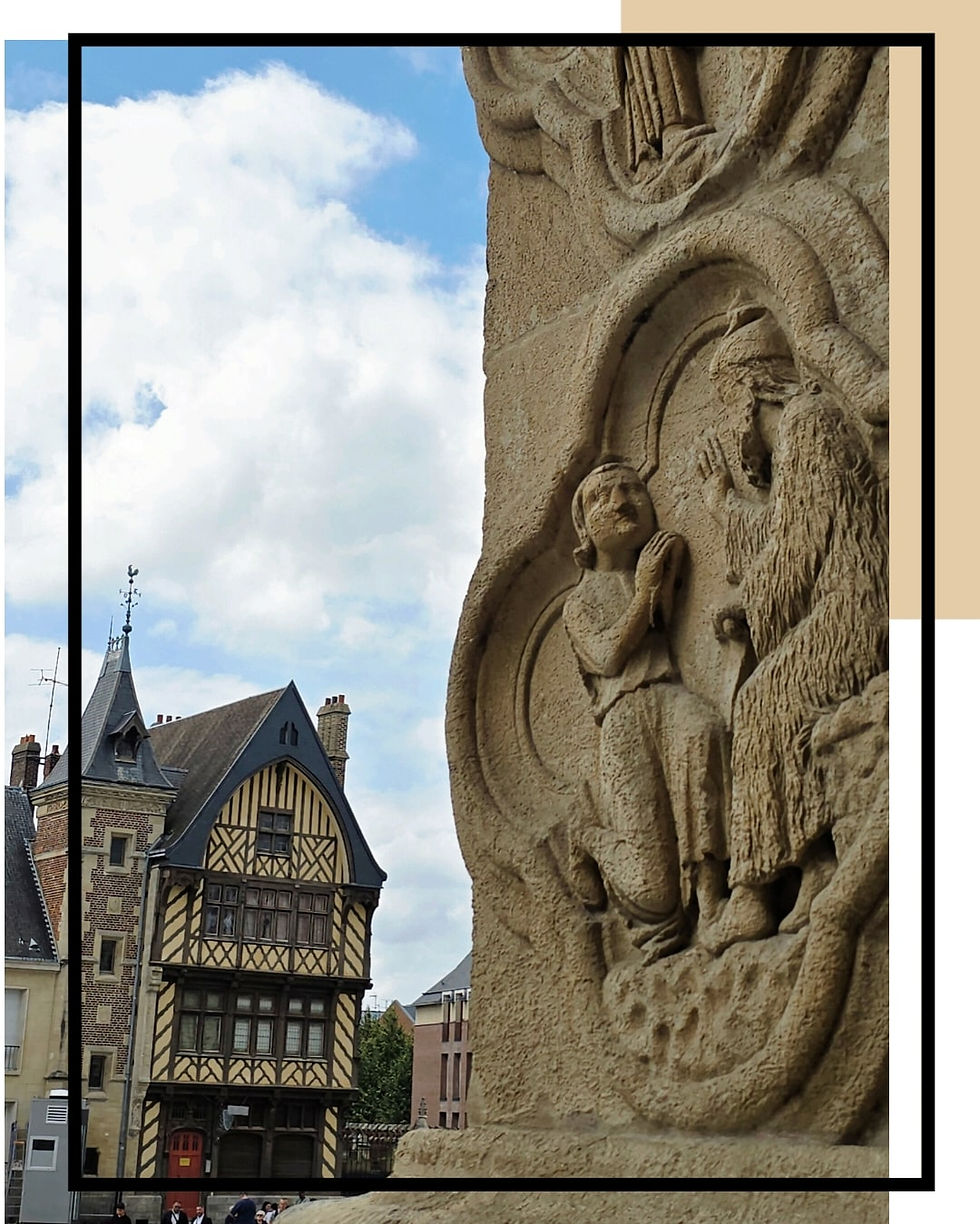

Une façade comme un livre ouvert

Avant même de franchir le portail, on est happé par la richesse de la façade. Plus de 750 statues sculptées peuplent les tympans et les voussures, racontant la Bible, la vie des saints, le Jugement dernier.

Mais ce qui frappe surtout, c’est que cette façade, si grise en plein jour, s’illumine la nuit venue, chaque été, grâce au spectacle Chroma : un jeu de lumières redonnant leurs couleurs d’origine aux statues médiévales, dans un mapping vibrant et émouvant.

Une nef qui élève et apaise

L’intérieur est à la hauteur de la promesse extérieure. La nef démesurée, baignée de lumière, aspire le regard vers les hauteurs. Les piliers fuselés, les verrières, les clés de voûte sculptées… tout donne une impression de légèreté et d’équilibre.

Mais au-delà de sa grandeur, la cathédrale d’Amiens est aussi un lieu de détails : le labyrinthe noir et blanc tracé au sol, les stalles du chœur finement sculptées, les chapelles latérales silencieuses, les reliques précieuses de saint Jean-Baptiste.

Un monument inscrit dans la vie de la ville

Ici, la cathédrale n’est pas qu’un monument touristique. Elle est vivante : elle résonne de concerts, accueille des messes, se remplit de lycéens en uniforme, de pèlerins discrets, de curieux émus.

À sa manière, elle dialogue encore avec les canaux, les passants, les cafés de Saint-Leu. Elle unit le ciel et la terre, comme un phare spirituel enraciné dans le quotidien.

Visiter Saint-Leu et la cathédrale d’Amiens, ce n’est pas simplement “faire un centre-ville”. C’est vivre une expérience complète, où l’histoire médiévale côtoie l’art contemporain, où la pierre s’élève au-dessus de l’eau, où chaque rue semble murmurer une anecdote.

Amiens ne se donne pas dans la démesure, mais dans la richesse de ses contrastes. Et c’est sans doute là, entre un pont fleuri, une façade peinte et une nef gothique, qu’elle touche le cœur de ceux qui la découvrent.

Infos pratiques pour organiser sa visite aux Hortillonnages d'Amiens

Quand y aller ?

L'édition 2025 est ouverte du 23 mai au 12 octobre. Chaque année, les dates sont quasi similaires, mais je vous invite à consulter le site internet directement : Les Hortillonnages d'Amiens

Comment se déplacer ?

Pour rejoindre Amiens à partir de Paris, c'est très simple. Un TER rejoint la gare du Nord à la gare d'Amiens en seulement 1h15. C'est donc hyper pratique. J'ai moi-même fait l'aller-retour sur la journée.

Une fois sur place, vous pouvez rejoindre l'île aux Fagots à pied, tout comme le quartier Saint-Leu, en seulement 10 minutes.

Enfin, pour vous rendre à Camon et embarquer sur les bateaux électriques, des bus desservent le petit port. A retrouver au niveau de la gare routière d'Amiens.

Découvrir d'autres curiosités dans la Somme et les Hauts-de-France

D'autres articles pourraient vous intéresser pour une découverte plus complète des Hauts-de-France ou du département de la Somme ...

Notre avis sur les Hortillonnages d'Amiens

Visiter les Hortillonnages, c’est faire l’expérience d’un décalage doux : le temps ralentit, les frontières s’estompent. On flotte entre passé et présent, entre culture et nature. C’est un voyage immobile, à portée de rame, où l’on redécouvre l’art de regarder, d’écouter, de respirer.

Ici, l’eau n’est pas un obstacle, elle est une voie. Les jardins ne sont pas figés, ils sont mouvants, changeants, vivants. Et l’art, loin des galeries aseptisées, se fait discret, organique, presque végétal. Il pousse entre les roseaux, surgit au détour d’un rieux, se fond dans la lumière.

En somme, les Hortillonnages sont une leçon : celle d’un équilibre fragile, mais possible, entre l’homme et la nature, entre l’usage et la beauté.

Vos retours sur cet article

J'espère que cet article vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'épingler sur Pinterest et à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre.

Bravo pour cet article plein de poésie. On se laisse bercer par toute cette beauté environnante, loin des tumultes de la ville. Très jolie description et félicitations aux artistes paysagistes qui composent au plus près de l'histoire de la région et , de par leur talent, créent de merveilleuses compositions.

😃