Le Familistère de Guise : L’utopie sociale de Jean-Baptiste André GODIN

- 6 sept. 2025

- 11 min de lecture

Dernière mise à jour : 4 oct. 2025

Au cœur de la petite ville de Guise, dans l’Aisne, se dresse un ensemble de bâtiments de brique rouges qui intrigue par son ampleur et son ambition. On l’appelle le Familistère de Guise, et derrière ce nom se cache l’un des plus beaux témoignages de l’utopie sociale du XIXᵉ siècle. Bien plus qu’un simple ensemble d’immeubles ouvriers, il s’agit d’un projet de société conçu par un industriel visionnaire : Jean-Baptiste André Godin.

Voici une carte du département de l'Aisne afin que vous puissiez mieux vous repérer.

Place à la visite de ce lieu incroyable qui voulait améliorer la vie de toute une société !

Sommaire

Le Familistère : un concept novateur

Godin, de la forge familiale à l’invention du poêle en fonte

Né en 1817 dans une famille modeste de Picardie, Godin est d’abord apprenti serrurier. Très tôt, il s’intéresse à l’amélioration du quotidien des foyers populaires. En observant les maisons paysannes, il constate combien le chauffage traditionnel – le foyer à bois ouvert – est inefficace et dispendieux. L’idée lui vient alors de fabriquer un poêle en fonte de fer, plus économique, plus efficace et plus sûr.

À force d’essais et de ténacité, son invention connaît un succès croissant. En 1846, il installe sa fonderie à Guise, au bord de l’Oise. L’usine prend rapidement de l’ampleur, et Godin devient un industriel prospère. Mais contrairement à bien d’autres entrepreneurs de son temps, il n’oublie pas d’où il vient, ni les conditions de vie précaires de la classe ouvrière.

L’influence de Fourier et l’idée d’un « palais social »

Dans les années 1840, Godin découvre les écrits de Charles Fourier, théoricien du socialisme utopique. Fourier rêvait de « phalanstères », de grandes communautés où le travail, l’éducation, le logement et la culture seraient organisés en commun, au service du bonheur collectif.

Séduit, Godin n’adhère pas pour autant à toutes les fantaisies de Fourier. Mais il retient l’essentiel : le bien-être des travailleurs ne peut être séparé de l’organisation du travail et du logement. Il décide alors de mettre en œuvre cette utopie, non pas sur le papier, mais dans la réalité, au sein même de son entreprise.

Naissance du Familistère

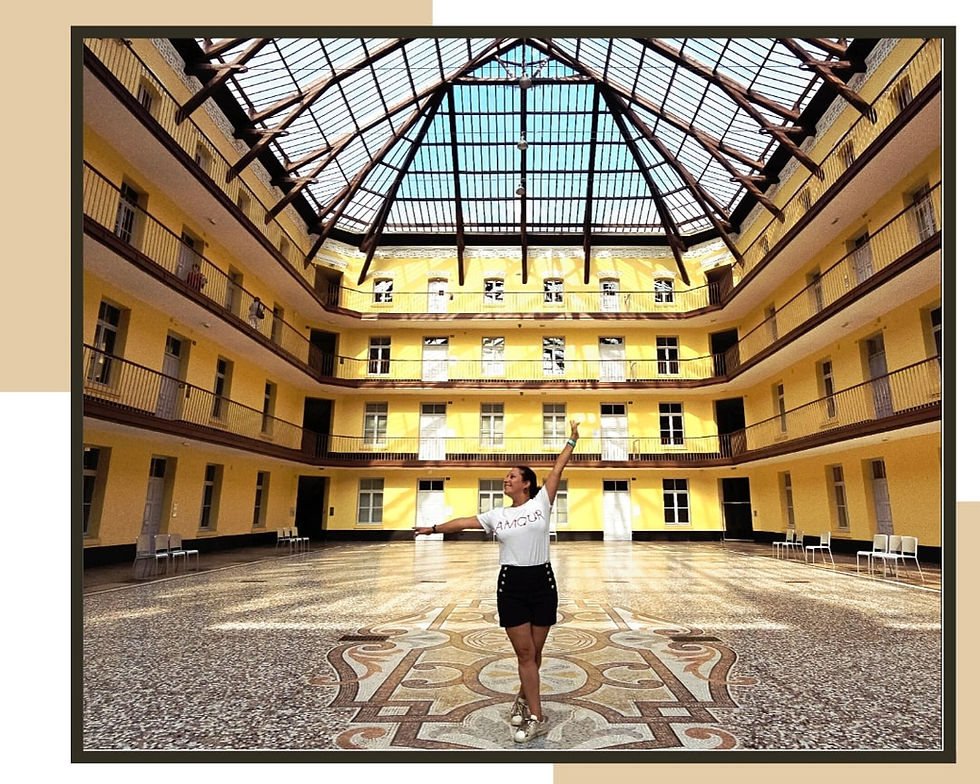

À partir de 1859, Godin lance la construction du Familistère de Guise, qu’il surnomme son « Palais social ». Trois grands bâtiments, organisés autour de cours intérieures couvertes de verrières, voient progressivement le jour. Ces « palais » abritent non seulement des appartements spacieux et lumineux pour les ouvriers, mais aussi des équipements collectifs :

une école, gratuite et mixte, ouverte aux filles comme aux garçons ;

une piscine et des bains pour l’hygiène, un luxe rare à l’époque ;

un théâtre, pour l’éducation et les loisirs ;

des jardins et une coopérative d’approvisionnement (les fameux économats).

Tout est pensé pour améliorer la vie des familles ouvrières, favoriser la solidarité et offrir une véritable dignité à ceux qui, ailleurs, s’entassaient souvent dans des logements insalubres.

Une société en partage

Mais le Familistère ne se réduit pas à une architecture. Godin y met en place une véritable expérience sociale. Il crée en 1880 une Association coopérative du capital et du travail, qui permet aux ouvriers d’être non seulement salariés mais aussi progressivement copropriétaires de l’entreprise.

Dans cette organisation, les bénéfices sont réinvestis dans l’amélioration de la vie collective : écoles, bibliothèques, soins de santé. C’est une forme de démocratie sociale avant l’heure, bien différente du paternalisme industriel que pratiquaient les grands patrons de l’époque.

Héritage et renaissance

Godin meurt en 1888, laissant derrière lui une œuvre unique en Europe. Le Familistère perdure encore quelques décennies, avant de décliner au XXᵉ siècle. Mais l’ensemble architectural, classé Monument historique, a échappé à l’abandon.

Depuis les années 2000, un ambitieux programme de restauration, baptisé Utopia, a redonné vie au site. Aujourd’hui, le Familistère de Guise se visite comme un musée, mais aussi comme une expérience vivante : on y découvre les appartements, le théâtre, les jardins, et surtout l’esprit d’un projet qui continue de résonner à l’heure où l’on interroge les modèles de travail, de logement et de solidarité.

Un symbole toujours actuel

Le Familistère n’est pas seulement un monument du passé. C’est un rappel puissant qu’un industriel du XIXᵉ siècle, parti de rien, a pu imaginer et concrétiser une société où le profit ne s’oppose pas au bien-être des travailleurs.

Godin, en bâtissant ce « palais social », a montré qu’une autre voie était possible : une organisation où l’on vit et travaille ensemble, dans la dignité et la coopération.

Vivre au Familistère de Guise : une société organisée

Lorsqu’on franchissait le portail du Familistère de Guise au XIXᵉ siècle, on entrait dans un univers à part. À la fois lieu de travail, de vie et de culture, le « Palais social » conçu par Jean-Baptiste André Godin n’était pas seulement une cité ouvrière moderne : c’était une société organisée, avec ses règles, ses services, et sa logique de fonctionnement solidaire.

Entrer au Familistère : des critères d’admission

Tout le monde ne pouvait pas s’installer au Familistère. L’accès était d’abord réservé aux ouvriers de l’usine Godin, recrutés pour leur savoir-faire mais aussi pour leur comportement. Godin cherchait à éviter que l’expérience ne soit compromise par l’alcoolisme ou la violence domestique, fléaux fréquents dans le monde ouvrier du XIXᵉ siècle.

Les familles devaient donc se montrer sérieuses, respectueuses des règles de la communauté et prêtes à adopter un mode de vie collectif. L’idée n’était pas d’imposer une discipline militaire, mais de garantir une harmonie et une dignité communes.

Témoignage :

Simone Dorge, aujourd’hui âgée de 82 ans, raconte comment, en 1952, elle a emménagé au Familistère après son mariage. Mais l’accès à cette « grande famille ouvrière » n’était pas automatique : il fallait « patienter encore deux ans » et réussir un examen de passage pour bénéficier des privilèges tels que les frais médicaux pris en charge.

Un détail encore plus amusant et révélateur de la vie quotidienne : on lui avait recommandé de ne surtout pas s’aventurer sur les coursives en bigoudis le matin, une règle vestimentaire surprenante mais révélatrice d’un certain souci d’apparence ! Heureusement, sa répartie et la bonne réputation de son père lui ont permis d’être acceptée

Des logements salubres à loyer modéré

Les appartements, installés dans les « palais » de brique rouge, étaient spacieux, lumineux, aérés — un luxe pour l’époque. Chaque logement comprenait plusieurs pièces, ce qui tranchait radicalement avec les logements ouvriers traditionnels souvent réduits à une seule chambre insalubre.

L’aménagement de la cité respectait l’égalité entre les habitants : tous étaient locataires sans distinction sociale — ouvriers, contremaîtres, institutrices, voire Godin lui-même — avec allocation du logement selon la taille de la famille, et non en fonction du statut professionnel.

Le loyer était fixé à un niveau abordable, proportionné au salaire des ouvriers. En moyenne, il représentait environ un vingtième du revenu mensuel. Concrètement, alors qu’un ouvrier Godin pouvait gagner 4 à 5 francs par jour (selon qualification), le loyer mensuel restait accessible, permettant aux familles de vivre correctement sans sacrifier leur budget.

Témoignage :

Pierre, 86 ans, et son épouse Colette, 83 ans, forment l’un des derniers couples de « Familistériens ». Leur appartement de plus de 100 m², situé au premier étage du pavillon central, offre une vue magnifique sur la cour intérieure vitrée d’un côté, et la grand-place pavée de l’autre, avec au centre la statue de Godin.

Pierre, qui a travaillé toute sa vie chez Godin — et même commencé comme employé de bureau à 16 ans avant de devenir cadre — raconte avec émotion :

« Nous n’imaginons plus vivre ailleurs qu’au Familistère. On ne va pas se plaindre… ».

Un témoignage fort : ces murs incarnent une vie entière, un lieu de travail, de vie et de fierté.

Le salaire et la redistribution

Godin était convaincu que la prospérité devait être partagée. Il mit en place une Association coopérative du capital et du travail : une partie des bénéfices de l’entreprise revenait aux ouvriers, non seulement sous forme de salaires mais aussi de services gratuits ou à prix réduit.

Ainsi, si les rémunérations restaient dans la moyenne industrielle de l’époque, les habitants du Familistère profitaient en réalité d’un pouvoir d’achat supérieur, grâce à l’accès à des services mutualisés : école gratuite, soins médicaux, bains publics, activités culturelles.

Les règles de vie collective

La vie au Familistère reposait sur des principes simples mais clairs :

Respect des autres habitants : nuisances, désordre ou comportements jugés immoraux pouvaient entraîner un avertissement, voire une exclusion.

Entretien des parties communes : chacun participait, directement ou via une contribution, à l’entretien des galeries, des jardins et des équipements.

Participation à la vie sociale : les habitants étaient encouragés à fréquenter le théâtre, les assemblées ou les coopératives, pour renforcer le sentiment communautaire.

Godin voulait démontrer qu’on pouvait vivre dans une collectivité harmonieuse sans hiérarchie autoritaire, en misant sur l’éducation et la responsabilité individuelle.

Une économie interne : coopératives et services

Au cœur du système, il y avait les magasins coopératifs. Les habitants pouvaient s’y approvisionner en nourriture, vêtements ou matériel, à des prix justes, car sans intermédiaires. Les bénéfices de ces magasins étaient réinvestis dans la communauté.

Les services publics du Familistère (piscine, buanderie, théâtre, école, infirmerie) fonctionnaient sur le même principe. Pour les habitants, l’accès était gratuit ou très peu coûteux. Les personnes de l’extérieur pouvaient elles aussi en profiter, mais en payant un peu plus cher. Cela permettait d’ouvrir le Familistère sur la ville de Guise tout en consolidant les ressources de la communauté.

Une société ouverte mais protégée

Cette organisation faisait du Familistère une société semi-ouverte. Les habitants bénéficiaient d’avantages spécifiques, tout en restant en contact avec l’extérieur. Les Guisiens pouvaient venir assister à une pièce au théâtre, profiter de la piscine ou des bains, envoyer leurs enfants à l’école du Familistère, mais ils devaient contribuer davantage financièrement.

C’était une manière de partager les bénéfices du « Palais social » sans diluer l’équilibre fragile de cette expérience coopérative.

Une communauté régie par la solidarité

En résumé, vivre au Familistère, c’était bénéficier d’un logement sain, de services modernes, d’une sécurité économique et d’un cadre culturel exceptionnel. Mais c’était aussi accepter un certain nombre de règles collectives et participer à une expérience sociale où l’individu se réalisait à travers la communauté.

Le pari de Godin reposait sur une idée forte : donner aux ouvriers non pas une aumône, mais les moyens d’accéder par eux-mêmes à une vie digne, équilibrée et enrichissante.

Que faire d'autre à Guise ?

En complément du Familistère de Guise, je vous propose de monter tout en haut de la ville à la découverte de son château fort, qui retrace 1000 ans d'histoire.

Le Château Fort de Guise : Mille ans d’histoire

Origines et évolutions architecturales

Situé sur un éperon rocheux dominant la vallée de l’Oise, le château fort de Guise a vu le jour dès le Xe siècle sous la forme d’une motte castrale en bois, rapidement remplacée au XIIe siècle par une structure en pierre plus durable.

Aux XVIe siècle, les ducs de Guise restructurent profondément la forteresse, faisant construire cinq bastions, des fossés secs, une caserne impressionnante, un arsenal, une prison et des couloirs défensifs articulés autour de système de tir. Cette modernité défensive attire l’attention de Vauban, qui, entre 1673 et 1683, réalise surtout des réparations, consolidant remparts, demi-lunes, fossés et portes, sans transformer la disposition initiale.

Déclin, dégradation et menace

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l’obsolescence des fortifications devient patente face aux progrès de l’artillerie. Le château est utilisé comme casernement jusqu’à la Première Guerre mondiale. Gravement bombardé en 1918, il sombre peu à peu dans la dégradation, est vendu en 1923, puis transformé en carrière de pierres et en décharge publique, provoquant l’effondrement de certains remparts.

La renaissance grâce au Club du Vieux Manoir

Une association pionnière au service du patrimoine

En 1952, inquiet de l’abandon du château, Maurice Duton fonde le Club du Vieux Manoir, une association de jeunes bénévoles animée par l’idéalisme de l’Éducation populaire. Leur objectif ? Restaurer le monument à travers un concept innovant : le loisir-chantier-patrimoine.

Cette initiative est pionnière en Europe : des jeunes bénévoles font de leurs vacances une contribution concrète à la sauvegarde du patrimoine historique. Dès la première décennie, leurs efforts sont récompensés : André Malraux leur remet en 1963 le premier Prix « Chefs-d’œuvre en péril », un honneur surnommé "Le Goncourt des vieilles pierres" par Le Monde.

Une mission durable et engagée

Reconnu d’utilité publique dès 1970, l’association élargit ses activités à la formation, à l’animation, à l’ouverture culturelle du site, et même à la gestion d’un musée. Le Club poursuit depuis plus de 70 ans la restauration continue du château de Guise, et a étendu son action à plus de 250 monuments à travers la France.

Des jeunes acteurs au cœur du projet

Chaque année, des jeunes dès 14 ans participent à des camps chantiers patrimoine : ils apprennent des techniques de restauration (maçonnerie, taille de pierre, débroussaillage, pavage, aménagement de circuits de visite), tout en vivant une expérience collective enrichissante (veillées, vie en commun, animation).

Une École Pratique de Sauvetage, Restauration et Animation des Monuments Anciens, créée en 1966, propose également des formations structurées et prépare notamment au BAFA, visant à former les animateurs de ces chantiers.

Point de vue sur la ville et le Familistère de Guise

C'est au bastion du Cavalier que je vous propose de terminer la visite du Fort. Vous vous trouvez sur les anciens remparts du château dynamités en 1957 pour cause d'effondrement. Il faut donc imaginer ici une épaisse muraille médiévale défensive en pierre. L'endroit domine la vallée de l'Oise et a longtemps permis de surveiller les alentours, notamment la frontière avec les Pays-Bas espagnols au XVIe et XVIIe siècles. Il offre aujourd'hui une vue sur la ville, l'évolution de l'architecture et l'étalement urbain : en contrebas les maisons anciennes et la rue Camille Desmoulins (du nom du célèbre révolutionnaire né ici) ; au nord le Familistère et les usines Godin ; au loin la partie contemporaine.

Infos pratiques pour organiser sa visite du Familistère

Horaires d’ouverture

D’avril à septembre : ouvert tous les jours de 10 h à 19 h, avec dernière entrée à 18 h.

De février à mars, octobre à décembre : ouvert de 10 h à 17 h, fermé les lundis.

Le site ferme annuellement durant les fêtes de fin d’année, notamment en décembre.

Conseil pratique : comptez environ 3 heures pour découvrir l’ensemble des espaces (musées, expositions, jardins…) et privilégiez une arrivée avant 16 h en saison estivale.

Tarifs

Visite individuelle – visite libre :

Plein tarif : environ 11 €

Tarif réduit : environ 8 € (étudiants, 6-18 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap).

Gratuité possible selon certaines conditions (moins de 6 ans ou carte presse).

Visite commentée : supplément de 3 € en plus du billet d’entrée (par exemple, 14 € en plein tarif).

Visites guidées et animations

Visite guidée générale (60 min) : proposée quotidiennement (horaires variables selon la saison), réservation recommandée.

Visite guidée des caves (30 min)

Visite guidée du théâtre (30 min)

Accessibilité & services

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d’un label Tourisme & Handicap couvrant déficiences motrices, auditives, visuelles et mentales.

Des parcours adaptés (tactiles, livrets faciles, maquettes) sont disponibles pour les personnes en situation de handicap ou les enfants.

Consigne disponible : les sacs volumineux (sacs à dos...) ne sont pas autorisés dans les espaces muséographiques.

Animaux : seuls les chiens-guides sont admis dans les espaces d’exposition ; les autres animaux peuvent accéder aux jardins tenus en laisse.

Restauration : La Buvette des Économats est ouverte en saison (11 h – 18 h) pour déjeuner ou prendre une pause ; des tables de pique-nique sont également disponibles dans le jardin de la presqu’île.

Stationnement

Plusieurs parkings aménagés :

Parking de la buanderie

Parking des économats

Parking du canal

Places réservées aux personnes à mobilité réduite disponibles.

Pour les groupes en autocars, des zones de dépose-minute sont prévues sur la place du Familistère ; le stationnement sur site est interdit.

Moyens de paiement

Individuels : paiements acceptés en espèces, carte bancaire, chèques, chèques vacances (et en ligne CB uniquement).

Groupes (20 personnes et plus) : paiements également possibles via chèques, CB, chèques vacances, mandats administratifs, voire paiement sous 30 jours selon conditions.

Découvrir d'autres curiosités dans l'Aisne et dans le Hauts-de-France

D'autres articles pourraient vous intéresser pour une découverte plus complète des Hauts-de-France ou du département de l'Aisne ...

Vos retours sur cet article

J'espère que cet article vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'épingler sur Pinterest et à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre.

J'ai adoré découvrir le Familistère à travers tes mots. C'est fascinant de voir l'avangardisme de cet homme, sa vision du partage des biens pour le bien de tous. Un très grand homme. Mais cela me peine également de voir que des châteaux comme celui de Guise peuvent tomber en ruines mais réussissent à être sauver grâce à la générosité et la persévérence de belles personnes.